Die schönste Hauptsache der Welt – das Glücklichsein! Eigentlich ‚zweitschönste‘, weil an erster Stelle das nackte Überleben steht. Erst, wenn wir unser Überleben durch sichere Umgebung, Nahrung und Fortpflanzung decken konnten, beschäftigen wir uns mit der Selbsterfüllung und damit der Frage nach einem glücklichen Leben. In diesem Blogbeitrag geht es um dieses schlichte und doch komplexe Thema.

Die gute Nachricht: So schwer ist es nicht, glücklich zu sein. Die schlechte Nachricht: Es ist einfacher, unglücklich zu sein.

Wichtiger Hinweis!

Diese omnipräsente Glücksstreberei erzeugt Druck bei all jenen, die sich selbst nicht so glücklich fühlen und bisher für sich keinen Weg dahin gefunden haben. Noch mehr bei jenen, die jenseits der für uns alle normalen gelegentlichen Stimmungsschwankungen an der ernsten Erkrankung ‚Depression‘ leiden. Und das sind viele – laut der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Deutschland jede vierte Frau und jeder achte (vermutlich deutlich mehr) Mann im Verlaufe des Lebens.

Für alle, die an anhaltender oder schwerer Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit leiden oder in ihrem Umfeld einen Menschen haben, dem es so geht, der wichtige Hinweis, sich ohne Zögern unbedingt professionelle Hilfe zu holen! Wie bei jeder anderen ernsten Erkrankung, ist auch hier eine Behandlung unbedingt erforderlich. Und als wenn es nicht schon schwer genug ist, auch diese Erkrankung kann ansteckend wirken – also ist es für Betroffene und deren Umfeld wichtig.

Und wenn bisherige Versuche, professionelle Hilfe zu finden, nicht gelungen sind, unbedingt dranbleiben. Wie bei der Notfallmedizin ist der erste Schritt, akute Maßnahmen zur Lebenssicherung zu ergreifen, der zweite und schwierigere Schritt ist, für eine gelingende Behandlung das richtige Umfeld und die richtigen Menschen zu finden.

Und darum geht’s in diesem Blogbeitrag

Zu Neugierige rücken vor auf 3.

- Hat Buddha das nicht schon geklärt?

- Glücklich sein – lohnt das?

- WTF – was hat Glück für ein Problem?

- Was heißt Glück – was ist Glück?

- Was macht glücklich?

- Bin ich glücklich genug?

- Glücksschmied – wie werde ich das?

1. Hat Buddha das nicht schon geklärt?

An diesem Thema stolpert die gesamte Wissenschaft so vor sich hin. Es wird dazu geforscht, ge-ratgebert, ge-klugscheißert und ge-coacht wie zu kaum einem anderen Thema. Überall Glückskekse, Glücksbringer, Glücksanleitungen, Glücks-Quizze und -Umfragen und jede Menge Glücks-Mottogedöns – es ist schon fast lästig diese Glücksmanie überall. Also höchste Zeit, sich in diese Kakophonie auch noch einzumischen ????♂️

Über die Jahrtausende ist dieses Thema bereits von Denkern und Dichtern in allen Tiefen und Breiten beleuchtet worden. Trotzdem gibt es keine absoluten Wahrheiten oder allgemeingültige Anleitungen, egal wie beeindruckend Verfassernamen auf Schildern klingen mögen.

Ich ahne, Buddha hätte diese Verkürzung auch nicht so unkommentiert gewollt. Denn es gibt Wege zum Glück. Und nicht der ganze Weg ist von Glücklichsein geprägt. Trotzdem – wer ‚Glück‘ nur als einen Zielort am Ende eines Weges sieht, liegt auch daneben. Buddha wollte wohl, wie die meisten klugen Denker, dass wir uns mit dieser These auseinandersetzen, und darüber die für uns wertvollen Erkenntnisse gewinnen, die uns helfen, glücklicher zu sein.

2. Glücklich sein – lohnt das?

Bis jetzt stimmen mir so ziemlich alle Gefragten zu diesem Glücks-Conclusio zu, du auch?

Das FASZINATIONMENSCHEN Glücks-Conclusio

+ Sich glücklich zu fühlen, ist schöner, als sich unglücklich zu fühlen.

+ Andere glücklicher zu machen, macht glücklicher, als andere unglücklicher zu machen.

+ Sich häufiger glücklich zu fühlen, ist schöner, als sich seltener glücklich zu fühlen.

= also sollten wir alles versuchen, möglichst häufig glücklicher zu sein!

Erstaunlich, dass uns diese simple Wahrheit immer wieder entgleitet und so viele sich gelegentlich oder sogar dauerhaft in nicht glücklich machenden Aktivitäten, Beziehungen und Lebenswegen verlieren. Ganz klar, kein Erkenntnis-Problem, sondern ein Umsetzungs-Problem? Eher nein, die meisten Umsetzungsprobleme basieren doch auf Erkenntnisproblemen – z.B. der falschen Erkenntnis, dass es nur an der Umsetzung hapere. Oder am Glück.

Um es noch deutlicher zu machen: Wohl kein Mensch würde, am Lebensende im Sterbemoment gefragt, antworten: „Wäre ich bloß weniger glücklich gewesen in meinem Leben.“ Wenn du diese zu späte Erkenntnis für dich vermeiden willst, dann lohnt es sich, diesen Blogbeitrag weiter zu lesen, um Inspirationen zu finden, dich seltener/weniger unglücklich und häufiger/mehr glücklich zu fühlen.

Wer immer noch ein paar überzeugende Fakten braucht, dem seien die vielen Studien zum Zusammenhang von Lachen-Glück-Glücklichsein mit Gesundheit und Lebenslänge empfohlen. Eine dieser Studien ist durch den Betrachtungszeitraum (75Jahre und mehr) besonders – die Harvard Study of Adult Development. Auf dem YouTube Channel von MakeMyDay findet sich eine pfiffige Zusammenfassung einiger der Erkenntnisse dieser Studie.

So ziemlich alle Statistiken zeigen, glückliche Menschen lachen mehr, schlafen besser, haben ein stärkeres Immunsystem, sind weniger krank und leben länger. Ok, das es schön und gesund ist, glücklich zu sein, wusstest du vermutlich auch schon vorher. Also was fehlt – was ist das Geheimnis, bei all diesen Argumenten für das Glücklichsein auch wirklich glücklicher zu sein? Falsche Frage. Schneller auf des Pudels Kern kommen wir, wenn wir die Frage auf den Kopf stellen. Was ist das Problem mit dem Glück – was haben wir für ein Problem mit dem Glücklichsein?

3. WTF – was hat Glück für ein Problem?

WTF = What The Fuck = Was zum Teufel, für die, die mit der Abkürzung nichts anfangen konnten. Was sonst in Glücks-Blogs und Anleitungen zum Glücklichsein meistens nicht steht, ist das Kleingedruckte, die Insider, die Nebenwirkungen, die unschönen Wahrheiten und Kehrseiten. Hier steht es – und gleich vorneweg. Klartext – los geht’s…

- KEINER HAT DIR GESAGT, DASS DAS WICHTIG IST

Eigentlich ist das Nötigung, dass viele unserer Eltern, Lehrer, Trainer, Vorgesetzte etc. etc. uns partout nicht nur verschweigen, worum es im Leben eigentlich geht, sondern zusätzlich auch noch gezielt auf die falschen Gleise setzen. Konformität, Leistung, Egoismus, Fleiß, Zeugnisse, Titel, Karriere, Verdienst, Status, Sicherheit, Vorsorge – das alles wird uns vorgelebt und eingebläut ab dem Kleinkindalter bis zum Ende der Ausbildung, vom Berufsstart bis zur Rente. Glücklichsein als oberstes Ziel kommt da nicht vor. Das ist maximal ein schönes Abfallprodukt oder was für Zwischendurch. Wir lernen nicht nur nicht glücklich zu sein, sondern werden aktiv abgehalten, sanktioniert und fehlgelenkt, wenn ‚aus uns nichts anständiges im Sinne der Leistungsidee wird‘. Ich würde zu allermeist keinen Vorsatz unterstellen. Trotzdem nicht schön. Selten, dass Eltern ihren Kindern sagen ‚Hauptsache, dass du glücklich wirst‘ – und das auch so meinen. - ES FEHLEN DIE VORBILDER UND DER BEWEIS

In einer Gesellschaft, in der individuelles Streben nach mehr als Zufriedenheit wenig vorkommt, fehlen die erfolgreichen Vorbilder, die ein stabiles Glücklichsein über eine gesamte Biographie vorleben und den Vorteil beweisen können. Häufiger sind die tatsächlich Gescheiterten und noch häufiger sind die Legenden von Gescheiterten auf der Suche nach dem ominösen Glücklichsein. So ähnlich muss es einigen der mutigen Weltentdecker gegangen sein, die sich aufs Meer aufgemacht haben und entweder nie wieder zurück gekehrt sind – oder gescheitert zurückgespült wurden. Solange bleibt der Spatz viel besser als die leere Hand und sowieso besser als die Taube auf dem Dach. Falls das überhaupt eine Taube ist. Der Beweis fehlt noch. - VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER

Menschen, die Glücklichsein am höchsten priorisieren und sich Autoritäten, Konsumregeln und sozialen Erwünschtheiten entziehen, sind potentiell Systemsprenger. Soziale Gefüge und auch unser Gesellschaftssystem ist auf einheitlichen Strukturen und allgemeinverbindlichen Leistungs- und Verhaltensregeln aufgebaut, es stört alles, was aus der Reihe tanzt. Es ist dabei weniger unser Staat, der bremst, sondern der kollektive Gesellschaftsdruck. Irgendwie auch nachvollziehbar – stell‘ dir vor, in einem Orchester würden alle -wenn überhaupt- nur das spielen, wozu ihnen jeweils grad ist – und nicht, was auf dem Notenständer steht. Das würde disharmonisch. - DU WIRST BEZIRZT, WAS DAS ZEUG HÄLT

Fast alles, was dich angeblich glücklich oder glücklicher machen soll, soll dich nur zum noch mehr streben, konsumieren und noch mehr leisten verleiten. Gut für die Wachstumswirtschaft, nicht unbedingt gut für dich. Das alte Spiel mit unseren Sehnsüchten funktioniert, weil es Automatismen in uns weckt. Davor ist niemand gefeit. Also Achtung vor den glücklicher machenden Rattenfängern. - DAS GLÜCKLICHSEIN MANTRA VERDREHT ALLES

Es ist ein bisschen wie mit dem Schlankheitswahn und den Schönheitsidealen. Der übertriebene Wahn versaut die Freude am Leben, schafft falsche Ideale und fördert Fehlentwicklungen. Manisch zu schlank und zu gestylt macht mit Sicherheit nicht glücklich. Im Gegenteil, es verleitet Menschen auf der Suche nach der eigenen Identität zu allerlei krankhaften Störungen. Das Internet und die Social Media verstärken diesen Effekt noch mehr als es früher das Fernsehen und die Illustrierten taten. Das übertriebene Streben nach Glücklichsein macht nachweislich nicht glücklich. - UM DICH RUM IST ZU VIEL ZUFRIEDENHEIT

Wie wir inzwischen wissen, ist eine möglichst verbreitete Lebenszufriedenheit bestmögliche Voraussetzung für friedliches Miteinander. Darum heißt das auch so: Zu-Frieden-heit. Wenn zu viele zu unzufrieden (‚Un-Frieden‘) sind, wackelt die Gesellschaft. Wenn die Kluft zu groß wird zwischen Unzufriedenen und extrem Zufriedenen, steigt die Gefahr von Unruhen. Wenn die Chancen auf ein zufriedenes Leben zu ungleich verteilt sind, gären Revolten. Das gilt in Familien, Ortschaften, Ländern und Regionen – genaugenommen immer mehr auch für die ganze Welt. Die Skanidinavier sind wohl auch deshalb ziemlich vorn dabei bei den ‚glücklichsten‘ Menschen, weil dort die staatlichen Leistungen (Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Schulsystem, Arbeitsbedingungen etc.) sehr hoch sind und, trotz Spitzenabgaben, die große Mehrheit sehr zufrieden / glücklich. Nur, wenn alle drumrum so zufrieden sind und sich glücklich nennen, fällt es schwer das eigene Glücklichsein zu spüren und zu wertschätzen. Achtung, hier kommt eine politisch unkorrekte Metapher: Es ist leichter als ‚Einäugiger König unter den Blinden zu sein‘, will sagen, unser Empfinden für unser Glücklichsein ist abhängig vom vergleichbaren Umfeld. Sind alle gleich glücklich, fühle ich dann mein Glücklichsein genug? Auch hier gibt es faszinierende Versuche in der Forschung, die uns zeigen, dass wir im eigenen Empfinden die Hochs und Tiefs für die Differenzierung brauchen – aber auch das Delta zu anderen, denen es schlechter oder besser geht. - DU KOMMST IRGENDWIE NICHT DAZU

Das Leben, wie die meisten es in unseren Breiten leben, von Kita zu Kindergarten zu Vorschule zu Schule zu Ausbildung zu Job zu finanziellen und familiären Verpflichtungen ist wie eine Kugelbahn. Die gesellschaftliche Schwerkraft treibt dich voran. Keine Stelle zum inne halten und jede Menge Gelegenheiten aus der Bahn zu fliegen – wenn du dich an den Leitplanken aufschaukelst, an einer Unebenheit hängen bleibst oder auf Schnellere oder Langsamere triffst. Unten angelangt, Feierabend. Also ergeben sich nur drei Möglichkeiten: So glücklich wie möglich auf der Kugelbahn sein. Und das ist möglich und nicht schlecht, sondern kann auch sehr schön / glücklich sein. Oder: Sich die Kugelbahn wie einen Ponyhof schön denken und Zufriedenheit mit Glücklichsein verwechseln. Oder Aussteigen. Auch das ist möglich, aber nicht ohne Risiko (siehe 10.). Wie bei der weihnachtlichen IKEA TV-Werbung, erst ist es zu früh, den Baum rauszuwerfen, dann zu spät. Der richtige Zeitpunkt dazwischen kommt nicht vor. - GLÜCKLICHSEIN SCHEINT ANSTRENGENDER ALS ZUFRIEDENSEIN

Das scheint nicht nur so. Glücklichsein erfordert auch immer mal eine Anstrengung mehr, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, gegen den Strom zu schwimmen, sich aufzuraffen, ein paar Meter weiter gehen, Unbekanntes auszuprobieren, sich mit anderen zusammen- und auseinanderzusetzen, mit Scheitern klar zu kommen. Rein ökonomisch ist Zufriedensein oft besser. - ZU GLÜCKLICH SEIN, MACHT EINSAM

Wer sich von der Herde absondert, steht in jedem Fall erst mal eher alleine da. Stigmatisierung von Menschen, die Glück haben oder glücklicher scheinen, ist tief verwurzelt in unserer Kultur: Ohne Fleiß kein Preis, man kann nicht immer Glück haben, Glück im Spiel – Pech in der Liebe, dem fällt immer alles in den Schoß, von Beruf Sohn, so viel Glück hat kein Schwein, Glück haben immer nur die anderen, des einen Glück ist des anderen Unglück, … – die Liste ist endlos, ebenso die Liste der Anleitungen: Den Tapferen / den Gläubigen / den Fleißigen / den Bescheidenen gehöre die Welt. Wissenschaftlich belegt ist, dass Einsamkeit auf Dauer nicht glücklich macht. So halten wir die Herde zusammen. - STEBEN NACH GLÜCK IST RISKANT

Und das wird uns auch von Kindesbeinen an klar gemacht: Hochmut kommt vor dem Fall, wer zu hoch hinaus will, die zu hoch zielen, Übermut tut selten gut, Glück und Glas – wie leicht bricht das,…, und so weiter. Keine Frage – nach Glück und Glücklichsein streben, birgt Risiken (siehe 9.). Eines der größten Risiken ist die Chance auf den Verlust von Sicherheit. Wer die Anker lichtet, los segelt und den Hafen verlässt, begegnet mehr Risiken als im Hafen – normalerweise. Vor allem das Risiko, sich aus der Halt gebenden Gemeinschaft zu lösen, ist ein Risiko – und führt oft durch Einsamkeit zum Unglücklichsein. Übermut kann tatsächlich auf der Suche nach mehr zu weniger führen. Allerdings gilt auch, wer es gar nicht erst versucht, hat zumindest diese Chance schon verloren. Glücksrisikomanagement ist eine wichtige und erlernbare Fähigkeit. - ZU GLÜCKLICHE WERDEN ZU SPINNERN ODER BETRÜGERN ERKLÄRT

Die Sprichworte (siehe 9.) gibt es auch in den Variationen: ‚das Glück ist mit die Doofen, die dümmsten Bauern ernten immer die dicksten Kartoffeln, mehr Glück als Verstand, was hat der denn geraucht‘, …, u.s.w.. Missgunst und Misstrauen liegt auch in unser aller menschlicher Natur. Wer also auffällt durch zu glücklich sein oder scheinbar zu viel Glück haben, wird suspekt. ‚Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, irgendetwas stimmt mit dem nicht, der hat bestimmt Leichen im Keller, der wird schon sehen was er davon hat, wird Zeit dass dem mal jemand auf die Finger schaut‘. Ganze Berufsgruppen geraten unter Verdacht, so wie zu kreative Künstler oder zu erfolgreiche Selbstständige. YouTuber, Gamer und Influenzer aller Art kennen das Phänomen wohl auch. - DIE ES BESSER WISSEN KÖNNTEN, WERDEN NICHT MEHR GEHÖRT

Menschen am Lebensende erkennen oft die verpasste Chance, sofern sie nicht zu verbittert sind. Wie Herman van Veen (Songtext ‚Die Tage vergeh’n wie im Flug) schon gesungen hat – ‚Nie bist du besser informiert gewesen als jetzt, wo man von dir nichts wissen will.‘. Aufschreiben hilft leider auch zu wenig – denn wir lernen in aller Regel diese Weisheit nicht aus Büchern. - DIE MATHEMATIK SCHEITERT AM GLÜCK

Wir können ja so vieles inzwischen ausrechnen. Glück und Glücklichsein nicht. Weder die Wege dahin, noch die genaue Wahrscheinlichkeit, noch die Wirkung auf uns. Noch nicht zumindest. Irgendwann knacken wir den Code unseres zentralen Nervensystems und können das vermutlich doch mit einem Drehregler rauf- und runtersteuern. Bis dahin ist nur sicher, dass nichts sicher ist. Dass es keine mathematische Exaktheit bei den Wegen zum Glück gibt, ist vielleicht das kleinere Problem. Komplex ist unsere Individualität und Volatilität. Macht es dich glücklicher, einmal im Leben vielleicht den Jackpot zu gewinnen, oder bei jeder Verlosung garantiert 3-4 richtige zu haben? Macht es dich glücklicher, bei der Geburt dein Traumhaus vererbt zu bekommen, oder jahrzehnte darauf hinzuarbeiten, um es dir dann selbst kaufen zu können? Macht es dich glücklicher, einen besten Freund für’s Leben zu haben, oder 50 gute Freunde? Macht es dich glücklicher, 10 x Sex mit einem Feuchttraumsexpartner zu haben, oder die Aussicht auf 1000 x mal-so-mal-so-Sex mit deinem Lebens-Partner? Macht es dich glücklicher, gesund lange zu leben, oder ungesunde Nahrung, gefährliche Sportarten und Drogen zu genießen, die höchstwahrscheinlich ein schnelleres und nicht so schönes Ende bedeuten können? Und wie ist das mit dem Glück bei Gruppen, z.B. den Bürgern eines ganzen Staates? Ist eine Bevölkerung unterm Strich glücklicher, wenn eine Hälfte sehr glücklich ist und die andere Hälfte unglücklich, oder wenn alle einigermaßen glücklich sind, und kaum einer total unglücklich? Boah, wenn ihr mal ein Thema für eine hitzige Diskussion braucht, viel Spaß. Wenn ich 100 Menschen so was frage – und ich habe schon mehr gefragt – bekomme ich mehr als 100 Antworten. Eben, Mathematik scheitert am Glück.

Und jetzt sind es auch noch 13 Punkte geworden, und das an einem Freitag – oh nein – das bringt Unglück. Nein, bringt es nicht.

‚Du darfst nie nicht keine Angst haben‘ sagt der Höhlendaddy und versucht allen einzureden, sie seien glücklich – schlimmer noch, nach mehr zu streben sei immer tödlich (im Trailer 00:00 bis 00:38). Natürlich väterlich süß und berechtigt die Sorge – nur, das Streben nach Glücklichsein und Veränderung lässt sich nicht aufhalten. Übrigens, unbedingt anschauen, in jedem Alter: Die Croods.

Bei dieser kulturellen Prägung ist es kein Wunder, dass die meisten von uns zwischen Unzufriedenheit, Zufriedenheit und Glücklichsein so vor sich hin dümpeln, sich treiben lassen – oder leicht abtreiben und irgendwie komplett vom Kurs abkommen oder gar stranden. Also, deswegen doch noch mal durch die Basics, den Kopf frei machen von allen inneren Handbremsen und deinen Weg finden!

4. Was heißt Glück – was ist Glück?

Laut Wiktionary entwickelte sich unser heutiges Wort ‚Glück’ aus dem vor hunderten Jahren gebräuchlichen Mittelhoch oder -Niederdeutschen ‚gelucke/gelücke‘ – und sollte ausdrücken, „Schicksal – oder die Art, wie etwas positiv ausgeht“. Es dürfte kein Zufall sein, dass Babys vor der Lall- und Brabbelpphase rudimentäre Laute gurren und glucksen, wenn sie sich glücklich fühlen. Glucksen-Gelucke-Glück, da gibt es wohl einen Zusammenhang.

Im Deutschen nutzen wir irreführender Weise das Wort ‚Glück‘ für zwei unterschiedliche und nicht immer zusammenhängende Phänomene. Glück im Sinne eines für uns positiven Ausganges einer zufallsdominierten Situation – also im Sinne ‚Glück gehabt‘. Und Glück, im Sinne eines Gemütszustandes oder anhaltenden Gefühls – also im Sinne ‚glücklich sein‘, heißt dann, dass wir deutlich überwiegend positive und sehr zufriedene Gefühle mit einem Zeitraum verbinden. Und dieser Zeitraum kann auch unser ganzes Leben umfassen. In anderen Sprachen ist die Unterscheidung sichtbarer – allen voran im Englischen mit ‚be lucky‘ (auch aus ‚gelucke‘ enstanden) oder ‚be happy‘ für die Gemütsverfassung.

Bestes Beispiel: Gewinnen beim Roulette. Glück im Sinne Zufall, wäre, zu gewinnen, weil die Kugel zufällig in die von uns gesetzte Farbe oder Zahl fällt. Glücklich sein, wäre, wenn Roulette- oder andere Glücks-Spieler anhaltend positive Gefühle und Gemütszustände hätten. Haben sie aber meistens nicht.

In diesem Blogbeitrag geht es hauptsächlich um den Teil von Glück, der besser Glücklichsein heißen sollte, jedoch sperriger klingt.

Glück ist ein als sehr positiv empfundenes Gefühl, das in bestimmten Situationen chemisch erzeugt wird durch körpereigene Drogen, also Botenstoffe wie Hormone und Neurotransmitter (Endorphin, Serotonin, Dopamin, Noradrenalin etc.), die bei uns Wohlbefinden und Glücksgefühle durch Stimulation, Entspannung und auch Schmerzlinderung/-betäubung erzeugen.

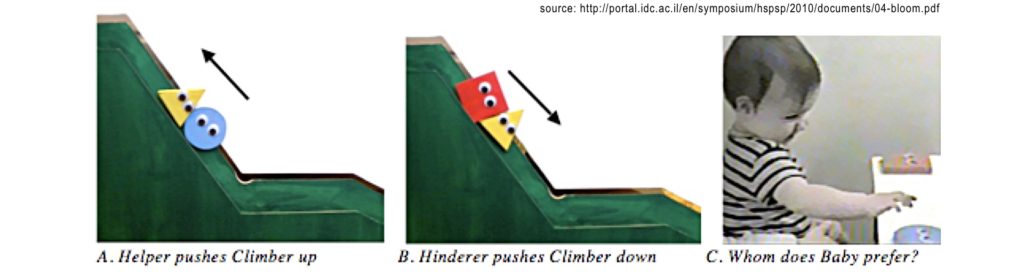

Lange bevor wir es lernen oder gezeigt bekommen könnten, entdecken wir als Babies, was uns ganz impulsiv und ohne Befangenheit Freude bereitet und glücklich macht. Wir erkunden alles mit allen Sinnen und kennen keine Tabus. Wir haben sogar schon von Geburt an ein glückliches Gefühl für soziales Verhalten. Das berühmte Experiment mit Babies im Alter von 6 Monaten, ist ein deutlicher Indikator, dass wir ein angeborenes Belohnungssystem für soziales Verhalten haben. Was passiert bei dem Experiment? Eine gelbe dreieckige Figur versucht mühsam einen Berg raufzukommen. Die blaue runde Figur hilft der gelben Figur dabei, den Berg raufzukommen, die rote eckige Figur drückt die gelbe Figur den Berg runter. Im Anschluss werden alle Babies an einen Tisch gesetzt und vor ihnen liegt eine blaue runde Figur – und eine rote eckige Figur. Alle Babies greifen bevorzugt zur blauen Figur.

Leider verlieren wir dieses Verhalten fast vollständig mit Ende der Babyphase. Wir lernen durch unser Umfeld, dass Durchsetzung und Egoismus spontan und kurzfristig noch mehr belohnt- und gesellschaftlich in bestimmten Grenzen bevorzugt wird. Wir kommen vom Pfad ab, auf unser glücklichmachendes Belohnungssystem richtig zu hören. In der Pubertät und im Erwachsenwerden vergleichen wir uns immerwährend mit unserem Umfeld und sind auf der Sinnsuche nach dem, was uns über den Moment hinaus glücklich machen könnte. Dabei schlagen wir mehr ratend als wissend Richtungen ein. Im Erwachsenenalter, nicht nur in der Midlife Crisis, kommt der Punkt, wo wir uns systematischer fragen, ob wir glücklich waren und sind, glücklich genug, und vor allem ob und wie wir für den Rest glücklich bleiben.

Glück ist nicht nur das Empfinden in Einzelmomenten, es ist auch die als deutlich überwiegend sehr positiv empfundene Bilanz über einen Zeitraum. Als Metapher, denke an einen Film, den du kürzlich gesehen hast. Auf die Frage wie er war oder wie du ihn gefunden hast, ziehst du nicht nur einzelne Szenen in Betracht – sondern viele Dinge über die gesamte Laufzeit des Filmes, und auch Aspekte, die nicht direkt mit dem Film zu tun haben, also z.B. das Kino, die Fahrt zum Kino, die Werbespots, deine Begleitung, die Auswahl an Popcorn & Co., deine persönliche Tagesform u.s.w.. Das gleiche gilt für Lebensabschnitte und das Leben als ganzes. Alle Szenen gehören dazu, und vor allem auch das Drumherum.

Unerwartete, erstmalige und damit überraschend-unbekannte Glückserlebnisse können eine besondere Intensität haben, die sich bei Wiederholung anders anfühlen. Manchmal flacher und weniger spektakulär – manchmal aber auch noch lustvoller. Je älter wir werden und je mehr wir schon erlebt haben, desto seltener und flacher werden mitunter die Glückskurven, wenn es uns nicht gelingt, unsere Haltung und unsere Sinne für das Glücksempfinden offen und auf Empfang zu halten. Das ist mehr eine Haltungsfrage als eine Frage der Körperfunktionen – daher klappt es oft nicht, mit allerlei Hilfsmitteln und Drogen eine un- oder nicht glückliche Haltung zu überlisten.

Haben wir ein Recht auf Glücklichsein? Wir alle? Und wir alle gleich? Und muss ein Staat dafür Rahmenbedingungen schaffen? Auch darüber rätseln wir seit Jahrhunderten. Ein Geniestreich in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung (4. Juli 1776): ‚We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.’. Zum Thema ‚Creator‘ mag es unterschiedliche Sichten geben – und auch zur Kluft zwischen Anspruch und Realität – brillant ist die Formulierung ‚pursuit of Happiness‘: das unveräußerliche Recht auf das Streben nach Glück(-lichkeit)! Das liegt, wie wir heute, wissenschaftlich besser ergründet, wissen, tatsächlich in unserer Natur.

An dieser Stelle muss ich unbedingt eine der Geschichten unterbringen, die mich in meiner Kindheit und seitdem geprägt haben, die Disney Geschichte der drei kleinen Schweinchen aus 1933. Ganz so alt bin ich nicht – mich hat die Geschichte erst Anfang der 1970er erreicht.

Kleiner Exkurs…

So schön die Amerikanische Verfassung das Recht auf das Streben nach Glück einräumt, und so schlicht diese hübsche Geschichte daher kommt – so komplex sind die möglichen Implikationen und Interpretationen auf das individuelle und gesellschaftliche Glück. Einer miterlebten stammtischähnlichen Diskussion entspringen diese Gedankengebilde: Wenn es doch klar ist, dass Strohhütten und Holzhäuser leichter weggeblasen (nicht von Wölfen, jedoch von Stürmen) werden können – warum bauen dann scheinbar so viele Amerikaner ihre Häuser aus Holz, statt aus Stein? Natürlich weil es erheblich günstiger ist und sich so mehr Menschen ein eigenes und vielleicht sogar größeres Haus leisten können. Warum hilft der Amerikanische Staat dann nicht mehr Menschen, sich ein Haus -am besten aus Stein- bauen zu können? Ganz besonders den noch viel mehr Menschen, die sich nie ein eigenes Haus weder aus Holz noch aus Stein leisten können. Nach eigener Auffassung tut er das, indem er allen das Recht aller auf das Streben nach Glück einräumt. Da habe ich eine andere Wahrnehmung, und da habe ich auch eine andere Sicht, denn Menschen haben nicht die gleichen Möglichkeiten, nach Glück zu streben – selbst wenn der Staat das Recht darauf nicht nur einräumt, sondern den Rahmen dafür schafft. Dieser Rahmen müsste dann inkludieren, dass die Unterschiedlichkeit der Individuen und Situationen ausgeglichen wird – wie ein Handicap beim Golf – und das ist extrem komplex. Aus ‚Streben‘ wird nicht nur orthographisch durch einen Dreher ‚Sterben‘.

Bevor wir plötzlich ein Loblied auf den Deutschen oder andere Staaten singen – es bleibt angesichts der unterschiedlichen Historien, Einflussfaktoren und menschlichen Bedarfe ein komplexes Streben nach dem besten System, das möglichst vielen Menschen ein glückliches Leben schafft, und nicht nur die theoretische Chance darauf einräumt. Welches dies jedoch ist, wird sich, wenn überhaupt, erst über sehr lange Zeiträume zeigen. In diesen Systemvergleich reihen sich Staaten wie Russland, China und weitere ein. Bei aller berechtigten Kritik, es bleibt abzuwarten, welches System mehr Glücklichsein ermöglicht – und wie ‚mehr‘ zu definieren ist. Bis dahin bin ich ganz glücklich in Deutschland zu leben.

Übrigens: Es gibt immer wieder Diskussionen, ob das Recht auf Glücklichkeit im Grundgesetz als eine Hauptaufgabe des Staatswirkens verankert werden sollte. Aktuell steht dazu nichts in unserem Deutschen Grundgesetz – lediglich unsere Nationalhymne hat den Satz ‚…Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand…‘ – und unterstreicht damit die Überzeugung, dass es mehr braucht, als nur ein Recht auf das Streben nach Glück.

Glück und die Chance auf Glücklichsein ist nicht fair verteilt. Anders, als oft kommuniziert, ist der Einfluss der Gene sehr gering – statt der häufigen Behauptung nicht 50%, sondern unter 1%. Auf den Seiten des MTA Dialog ist dazu Interessantes nachzulesen. Viel bedeutender ist die Prägung durch das Umfeld, in dem wir groß werden – unser Elternhaus, unsere Umgebung, die Schule etc. – und damit die Anlage von Verhaltensmustern sowie die Entwicklung von Fähigkeiten, um resistent gegen Rückschläge und Unglück – und bereit, glücklich zu sein. Dies macht den größten Anteil aus. Ausgeliefert sind wir den Zufällen, die unsere Umwelt und unsere Mitmenschen bereithalten. Alles weitere in Sachen Glücklichsein und -werden, liegt in unserer Hand.

Der vielzitierte Managerspruch ‚Love it, change it, or leave it‘, also ‚liebe es (mehr als akzeptieren, eher annehmen und das beste draus machen), verändere es, oder verlasse es‘, verdeutlicht diese Zusammenhänge von Zufall, Prägung und Fähigkeiten. Zufall ist es, in welche Situation wir geraten, also zum Beispiel, ob uns unsere Arbeit nervt. Prägung ist, wie wir damit umgehen – also weggucken, akzeptieren, wegrennen, oder es aktiv angehen. Fähigkeit ist, dies überhaupt zu erkennen und eine Lösung zu finden und umzusetzen. In Sachen Glücklichsein fehlt mir in diesem Spruch und bei den meisten Aussprechern dieses Spruchs die Einsicht, dass es sehr vielen Menschen nicht möglich ist oder es ihnen nicht gelingt, etwas zu ändern oder etwas zu verlassen, und sie somit mit dem, was sie unglücklich macht, leben müssen, ohne es je lieben zu können. Diese Fähigkeit braucht Entwicklung.

Unglück ist, wenn etwas nicht positiv ausgeht – vielleicht eben auch meine Versuche, etwas daran zu ändern. Pech, als das Antonym und Gegenteil von Glück, stammt wohl von der damaligen Verwendung dieses klebrigen Stoffes ab – bei der Vogeljagd oder auch Burgverteidigung. Pech gehabt war also der negative Ausgang für die ‚Pechvögel‘. Unglück / Pech für die Pechvögel ist gleichzeitig Glück für die anderen, da es für die Pecheinsetzer Nahrung oder Überleben bedeutete. Glück ist eben subjektiv und Ansichtssache.

Evolutionsforscher sind sich ziemlich einig, dass mit Glücksgefühlen Anreize erzeugt werden, ein bestimmtes Verhalten zu belohnen, und damit uns Menschen früher aus der Höhle und heute runter vom Sofa zu kriegen für Nahrungsbeschaffung und vor allem Fortpflanzung – wichtige Sachen für den Erfolg einer Spezies.

Damit wir nicht nur zufällig und einmalig essen und fortpflanzen, hat die Evolution es so angelegt, dass wir uns a. so intensiv an dieses Glücksgefühl erinnern können, das wir es schon beim bloßen Gedanken an die angestrebte Situation vor Vorfreude kaum aushalten können, und b., das wir auch erhebliche Anstregnungen und Risiken auf uns nehmen, um dieses Gefühl wiederholt zu erreichen. So bleiben wir auf der Jagd und streuen Gene so oft es geht. Schlau, diese Evolution.

Gleiche Logik, nur umgekehrt, bei Schmerzen, die unser Handeln quasi bestrafen und uns so nicht zur Wiederholung motivieren, sondern eher zur Meidung des Schmerzauslösers. Schmerzen sind eine negative Belohnung. Genauso wichtig wie das Glücksgefühl, nur nicht so schön. Natürlich hat die Evolution auch dafür einen Kniff entwickelt – wir nehmen Schmerzen in Kauf für eine reizvollere Belohnung, der Körper schüttet zum Beispiel bei der Geburt jede Menge Glückshormone über die Schmerzen, und wir helfen uns mit ‚Schmerz lass nach‘ Ermutigungen über die schwierigsten Phasen hinweg.

Auch das gehört zur Wahrheit: Unser Glücklichsein ist weder für’n Arsch, noch geht es uns an selbigem vorbei. Ganz im Gegenteil. Die aktuelle Forschung staunt über die Rolle unseres Darms in Sachen Glücklichsein. Da gibt es eine direkte Connection zwischen Hirn und Darm – und wesentliche Teile der Glückshormonproduktion findet im Darm oder unter dessen maßgeblicher Beteiligung statt. Wen dieses Thema mehr interessiert, findet auf den Seiten von BrainEffect hier sehr interessante Details.

Glück lässt sich nicht unendlich steigern oder als Dauerhoch einrichten. Bei zu viel des Guten, erleben wir eine abstumpfende Sättigung bis hin zur Abscheu, die sich erst nach einer gewissen Abstinenz wieder verflüchtigt. Die volle Amplitude des intensiven Glücksrausches einer heftigen Erregung können wir nur empfinden, wenn wir vorher nicht erregt waren. Einen Höhepunkt können wir nur intensiv erleben, wenn der Abstand zum Tal groß genug ist.

Noch ein Exkurs…

Wie schlau die Evolution ist, zeigt sich am Beispiel Fortpflanzung, in der der Paarungsakt ja wohl die kürzeste Sequenz von allen Fortpflanzungsschritten darstellt, die nicht mal immer bei allen die erhofften Glücksgefühle (‚Orgasmus‘, lt. Wikipedia: altgriechisch ὀργασμός orgasmós ‚heftige Erregung‘) auslöst. Angesichts der Risiken einer Schwangerschaft und vor allem der Schmerzen bei einer Geburt, sowie dem Aufwand beim Großziehen der Nachkommen, kann eigentlich niemand ernsthaft dem vermeintlich kurzem Glücksgefühl bei der Paarung erliegen. Der evolutionäre Trick ist zweierlei – erstens verschwimmen Gedanken an spätere Konsequenzen im Rausch des Momentes, und zweitens, schüttet unser Körper auf der gesamten Strecke, von der Partnersuche (‚Schmetterlinge im Bauch‘) über den Paarungsakt, über die Geburt und selbst bei dem Eltern sein weiter jede Menge körpereigene Drogen aus, um uns bei Laune zu halten. Die laufende Karotte quasi. Chapeau! Evolution. Es gibt viele weitere Fortpflanzungsmodelle in der Natur – das zweigeschlechtliche inklusive Paarung ist evolutionär dabei das ‚erfolgreichste‘.

Steht die Evolution dann perpektivisch vor einer neuen Herausforderung? Langfristig wird Schutz und Ernährung irgendwie für alle gesichert und kein Thema mehr sein. Fortpflanzungstechnische Glücksgefühle werden durch allerlei virtuelle Realitäten, haptische Anzüge und chemische Pillen anders besser sein, als jede Realität. Künstliche Nachwuchserzeugung wird noch sicherer noch glücklicher machen als jeder natürliche Weg. Liegen wir dann bald bräsig in der Gegend rum und sterben aus? Wahrscheinlich nicht – aber mal sehen.

In der ewigen Auseinandersetzung der Philosophen gibt es keine Einigkeit darüber, was genau Glück ist und ob Glück über die evolutionäre Funktion hinaus eine höhere Intention hat. Aristoteles soll verkündet haben,

„Glücklich zu sein ist Sinn und Zweck des Lebens, das ganze Bestreben und Ziel der menschlichen Existenz.“

Aristoteles

Das klingt wie ein Marketingslogan der Evolution. Ich bin überzeugt, dass es anders herum ist, Glücksgefühle gibt es, um als Spezies evolutionär erfolgreicher zu sein. Unser Glück ist, dass wir die Fähigkeit haben, Glück zu empfinden und glücklich sein zu können. Wenn wir nun mal die Fähigkeit haben, warum sollten wir nicht anstreben, ein möglichst glückliches Leben zu führen? So drehe ich den Satz von Aristoteles für mich um in:

„Glücklich sein zu können, ist eine evolutionäre Zutat unserer menschlichen Existenz – Glücklich zu sein, sollte unser Bestreben und Ziel sein!“

Marc Widuch, nach Aristoteles

5. Was macht glücklich?

Kurzfristig? Alles, was diesen speziellen Glückshormoncocktail in uns anmischt. Dafür gibt es quasi unendlich viele Möglichkeiten, wenn es um den kurzzeitigen Kick geht, das ‚himmelhochjauchzende‘ Glücksgefühl – den Hormonrausch. Wir dürfen uns gespannt freuen, auf was die Pharmabranche und die Neurologen da noch so alles kommen. Vielleicht aber auch nicht.

Wer macht uns glücklich? Zu aller erst einmal wir selbst, wir haben den größten Einfluss darauf.

Langfristig? Wenn es um das Glücklichsein über längere Distanzen geht, gibt es genau eine Sache, die uns mit größter Wahrscheinlichkeit am glücklichsten macht – unsere soziale Interaktion mit anderen Menschen. So ziemliche alle Befragungen, Studien und Forschungen als auch alle Erkenntnisse aus Jahrzehnten Coachingarbeit zeigen auf die selbe Erkenntnis: Das größte Potential uns glücklich oder unglücklich zu machen ist unser sein und erleben in unserem sozialen Umfeld.

Manchmal versteckt sich diese Erkenntnis auf den ersten Blick in den Umfragen, die zum Thema Zufriedenheit oder Glücklichsein gemacht werden. Wenn eine Umfrage zum Beispiel zu Tage fördert, dass folgende nach Priorität sortierten Aussagen getroffen werden – dann stehen dahinter immer direkt oder maßgeblich indirekt andere Menschen und unsere Beziehung zu ihnen!

- die eigenen Kinder (!)

- der Lebenspartner und Freunde (!)

- eine erfüllende, sinngebende Arbeit (-> empfinden wir nur, wenn Chef & Kollegen etc. & Wertschätzung passen)

- Gesundheit (-> glückliche Gene und Umgebung, jedoch braucht mentale Gesundheit Mitmenschen und Ärzte)

- spirituelle Zugehörigkeit (-> erleben wir v.a. in der Gemeinschaft)

Die intensivsten und nachhaltigsten Glücksgefühle entstehen nun mal in sozialer Interaktion mit anderen Menschen, in Freundschaften, in Familien, in Lebensabschnittsbeziehungen, in Partnerschaften, in Gruppenzugehörigkeiten, etc.. Wow – dafür hätte es keine millionenteuren Studien gebraucht. Das ist eigentlich simple Arithmetik:

+ Wenn wir Menschen soziale (lat. sociālis/socius: „teilnehmend, in Verbindung stehend, zugesellt“) Wesen sind,

+ und wir damit einen natürlichen Drang zur Gruppenbildung haben,

+ wenn wir gleichzeitig komplexe Individuen sind, deren soziale Interaktion voller Herausforderungen steckt,

= dann hat genau dies den größten Einfluss auf unser Glücklichsein oder Unglücklichsein!

Klassischer Lowbrainer.

„Glück ist Liebe. Wer lieben kann, ist glücklich.“

Hermann Hesse, Sinclairs Notizbuch (1923)

Ohne Frage – Liebe ist wohl einer der größten Glücksspender, die es gibt. Geliebt zu werden, andere zu lieben – und auch sich selbst. Wenn wir ‚Liebe‘ weiter fassen und auch Leidenschaften, Hobbies, Gegenstände und Orte einbeziehen, ist das ein großes Glücksfeld. Nachweislich sind wir auf Dauer in gelingenden Partnerschaften glücklicher als als Singles.

Wie zuvor schon beschrieben – es ist leichter unglücklich zu sein, als glücklich zu sein. Also erfordert es unser Zutun, a. Unglücklichsein zu reduzieren oder zu überwinden, und b., Glücklichsein zu fördern. Leo Tolstoi soll gesagt haben, „Das Glück ist mit Müdigkeit und Muskelkater billig erkauft.“ – dem kann ich nur zustimmen, der Aufwand lohnt sich.

Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die meisten von uns bei der Selbstverwirklichung erst ins Straucheln kommen. Wir glauben, alle unsere Grundbedürfnisse seien gedeckt – und es wäre nur ein Thema der Selbstverwirklichung, wie die Partnerwahl, unser Freundes-Netzwerk oder unsere Karriere. Nach meiner Überzeugung fühlt es sich nur deswegen so glücklich- oder unglücklichmachend an, weil es an unsere Grundbedürfnisse rührt und zu den essentiellen Lebensfragen gehört. Die Fragen nach der eigenen Identität, dem Platz in der Familie und in der Gesellschaft, der Partnerwahl, den eigenen Kindern, der Sicherung von Wohnung und Nahrung – all das sind essentielle Grundbedürfnisse. Da sind wir noch lange nicht bei Selbstverwirklichung.

Natürlich gibt es noch mehr Dinge, die Glücksgefühle auslösen können. Schon unsere Ur-Ur-Ahnen fanden heraus, dass Glücksgefühle auch durch andere Dinge als Nahrungsbeschaffung und Fortpflanzung zu erreichen sind – z.B. durch in der Natur vorhandene Drogen, die gekaut, geraucht oder anders dem Körper zugeführt wurden. Bis heute haben jedoch alle Drogen den Nachteil, dass nach und nach die Glückswirkung nur mit höheren Dosen weiter gelingt – und Sucht uns damit in den Abgrund führt, was sicher nicht Glücklichsein bedeutet.

Bei aller Unterschiedlichkeit, die Glücksforschung hat einige Parameter herausgefunden, die bei den meisten Menschen zur Aussage führt, glücklich zu sein. Im UN World Happiness Report als auch im OECD Better Life Index zielen die Fragen eher auf Zufriedenheit, denn auf Glücklichsein. Analysiert und gefragt wird nach Themen wie: Staatsgerechtigkeit, Wohnverhältnisse, Einkommen, Beschäftigung, Gemeinsinn, Bildung, Umwelt, Zivilengagement, Gesundheit, Kultur, Lebenszufriedenheit und Work-Live-Balance. Alles wichtige Themen für ein erfülltes und zufriedenes Leben. Aber ist das Climax tauglich im Sinne von nicht nur zufrieden geben, sondern glücklich sein?

Der Weltglücksbericht 2024 erklärt, warum regelmäßig die Menschen im hohen Norden als die glücklichsten Menschen in den Umfragen abschneiden.

Einen sehenswerten Beitrag zum Thema Glücksforschung des BR Campus Doku aus 2019 gibt es hier.

Berichte und Literatur dieser Art gibt es jede Menge. Gleichwohl – hilft das glücklicher zu werden? Manchen ja, vielen nicht.

Wir alle ticken ein bisschen unterschiedlich darin, was und in welchem Mix uns glücklich macht – Natur, Geld, Liebe, shoppen, Freundschaften, flotte Autos, Filme, Sport, Drogen aller Art, Abenteuer-Kicks, Babylachen, Hunde- und Katzenvideos, Gaming etc. etc.. Im ZDF Morgenmagazin war kürzlich ein schöner kurzer Einspieler dazu (verfügbar bis Nov. 2020).

Glück ist nicht nur eine Frage der Perspektive, sondern auch eine Frage des Zeitpunkts und der Entwicklung. Was sich im Moment wie Glück anfühlt, kann sich im weiteren Verlauf als Unglück darstellen – und umgekehrt. Dazu eine schöne Chinesische Parabel des Daoismus – hier aus Wikipedia die Chinesische Variante, einfach weil es so schön aussieht – und die Übersetzung von Claude Larre (Les grands traités du Huainan zi).

夫禍富之 轉而相生, 其變難見也. 近塞上之人有善術者, 馬無故亡而入胡. 人皆吊之. 其父曰: „此何遽不為福乎?“ 居數月, 其馬將胡駿馬而歸. 人皆賀之. 其父曰: „此何遽不能為禍乎?“ 家富良馬, 其子好騎, 墮而折其髀. 人皆吊之. 其父曰: „此何遽不為福乎?“ 居一年, 胡人大入塞, 丁壯者引弦而戰, 近塞之人,死者十九, 此獨以跛之故, 父子相保. 故福之為禍, 禍之為福, 化不可極, 深不可測也.

Wikipedia, Übersetzung von Claude Larre (Les grands traités du Huainan zi).

„Glück und Unglück erzeugen sich gegenseitig, und es ist schwierig ihren Wechsel vorauszusehen. Ein rechtschaffener Mann lebte nahe der Grenze. Ohne Grund entlief ihm eines Tages sein Pferd auf das Gebiet der Barbaren. Alle bedauerten ihn. Sein Vater sprach: „Wer weiß, ob das nicht Glück bringt?“ Mehrere Monate später kam sein Pferd zurück mit einer Gruppe Barbarenpferde. Alle beglückwünschten ihn. Sein Vater sprach: „Wer weiß, ob das nicht Unglück bringt?“ Ein reiches Haus hat gute Pferde und der Sohn stieg mit Freuden auf. Dabei fiel er und brach sich ein Bein. Alle bedauerten ihn. Sein Vater sprach: „Wer weiß, ob das nicht Glück bringt?“ Ein Jahr später fielen die Barbaren über die Grenze ein. Die erwachsenen Männer bespannten ihre Bögen und zogen in den Kampf. Neun von zehn Grenzbewohnern wurden dabei getötet, mit Ausnahme des Sohnes wegen seines gebrochenen Beins. Vater und Sohn waren geschützt. Daher: Unglück bewirkt Glück und Glück bewirkt Unglück. Dieses passiert ohne Ende und niemand kann es abschätzen.“

Wikipedia, Übersetzung von Claude Larre (Les grands traités du Huainan zi).

Schon Casanova soll bekundet haben, das wir die besten Dinge dem Zufall verdanken. Gleichwohl braucht es auch die Gabe, diese Zufälle glücklich zu nutzen. Wer kennt es nicht, dass verpasste Gelegenheiten manchmal wehmütig machen. Da wünsche ich dir eine gesunde Carpediem-Haltung, möglichst selten Gelegenheiten sausen zu lassen, wenn sie nachhaltig glücklicher machen könnten. These: Die Mehrzahl der Zufälle, die für uns Glück bedeuten könnten, nehmen wir gar nicht wahr – im Sinne von Bemerken – und auch im Sinne von Nutzen. Sicher ist, die deutliche Mehrzahl der Sorgen, die wir uns machen, treten so nie ein. Ob wir die Wendungen, die unser Leben durch von uns nicht beeinflussbare Zufälle nimmt, zu unserem Glück nutzen, hat vor allem mit unserer Haltung zu tun. Gleichwohl – wer keine Angel auslegt, wird auch keinen Fisch fangen.

Wir können und sollten unserem Glück auf die Sprünge helfen. So gesehen, gilt doch die eher säkulare Redensart aus der Römerzeit:

Jeder sei der Schmied seines Glücks!‘

Appius Claudius Caecus, drittes Jahrhundert v.C.

…‚sei‘, nicht ‚ist‘! Das ist also nicht automatisch gegebenes. Ärmel hoch – machen!

6. Bin ich glücklich genug?

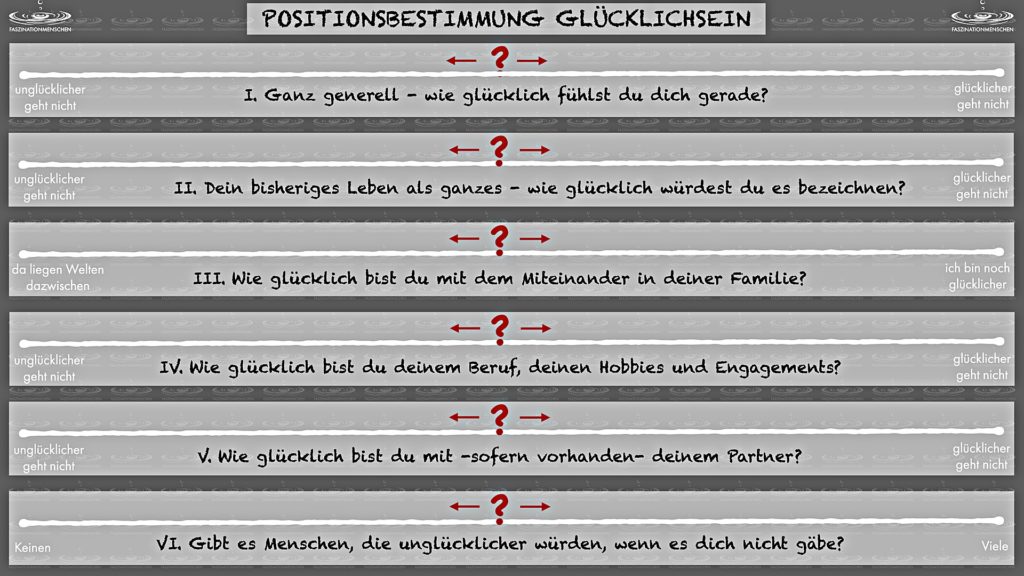

Genug? Was kann das wohl heißen, angesichts dessen, das Glück und Glücklichsein nicht so einfach gemessen werden kann. Jedenfalls nicht absolut. Relativ schon. Folgende 6 Fragen können dir eine Indikation geben, wie du dich selbst in Sachen Glücklichsein einschätzt.

Kommt das was überraschendes für dich raus? Ich vermute die grundsätzliche Botschaft überrascht dich nicht. Ganz generell: Wenn du dich selbst nicht für glücklich genug hältst, lohnt es sich, für dich daran zu arbeiten, deine Sicht auf dich selbst zu prüfen, und an deinem Glücklichsein zu arbeiten.

Mit dem Ziel ein möglichst glückliches Leben zu führen, solltest du dich nicht mit weniger zufrieden geben. Was genau es dazu für dich brauchst, beantwortet sich natürlich nicht über so einen Blogbeitrag. Ein bisschen glücklicher wäre ich, wenn ich wüsste, dass du eine gute Zeit beim Lesen hier hast und mindestens einen Impuls mitnimmst, an deinem Glücklichsein zu arbeiten.

Wenn ich dazu etwas mit meinen Angeboten für dich tun kann, schreib mir!

Im Sinne der Kopfstand-Methode, d.h. der Umkehr einer Fragestellung, kommst du im ersten Schritt vielleicht schneller und kreativer auf die wichtigsten Punkte, als über die Frage, was dich glücklich macht. Wissen wir, was uns unglücklich machen kann und damit auch davon abhält, glücklich zu werden, haben wir schon einen wichtigen Teil geschafft.

Also: Was macht dich unglücklich? Schreib‘ es dir gern mal auf – bevor du hier weiter liest. Die top 5 reichen. Haben deine Punkte eine unterschiedliche Gewichtung, also was am meisten/häufigsten, was am wenigsten / seltensten? Was darin hat den größten Einfluss? Richtig, andere Menschen und du.

Lt. der Global Happiness Study 2019 bezeichnen sich fast 80% der Deutschen als glücklich. Na dann ist ja alles bestens. Hier wird jedoch in Ermangelung einer besseren Definition aus meiner Sicht eher Zufriedenheit abgefragt. Zudem wurden nur 1000 Deutsche online befragt – es darf bezweifelt werden, ob das repräsentativ war und ist. Zufriedenheit ist eine Frage der Erwartungen. Erwarte ich mehr als ich habe, bin ich unzufrieden. Habe ich mehr als ich erwarte, bin ich glücklich oder überfordert. Habe ich ungefähr so viel, wie ich erwarte – bin ich zufrieden. Habe ich keine Erwartungen, bin ich, was?

Die Frage nach dem ‚Wie glücklich bist du‘ ist also ohne Definition und Erwartungsklärung gar nicht sinnvoll möglich. Gleichzeitig grenzen wir mit dem Versuch etwas zu messen, die in Teilen unerklärbare Weite des Glücksbegriffes ein – und ignorieren die Individualität des Glücksempfindens. Ziel kann also nur sein, eine grobe Standortbestimmung zu ermöglichen, um Handlungs- und Entwicklungsbedarfe zu erkennen und graduell Verbesserungen für jene zu ermöglichen, die es aus eigenem Antrieb bis dato nicht so für sich geschafft haben, wie sie es sich wünschen könnten und sollten.

Glücksschmied – wie werde ich das?

Einfach machen! Bei den allermeisten Menschen ist alles schon vorhanden, um sich selbst glücklicher oder glücklich zu machen. Wenn Glücksmomente und Belohnungen, lachen und angelächelt werden, Dankbarkeit und Wertschätzung, Erfolge und Fortschritte, lastern und lästern, gesehen und umarmt werden uns so gut tun – warum warten wir dann auf die wenigen Momente, wo sich dies mehr oder weniger zufällig für uns ergibt? Wären wir eine immobile Pflanze in einem schattigen Mauerspalt, müssten wir auf die seltenen sonnigen Lichtblicke hoffen. Sind wir aber nicht. Wir können und wir sollten nicht auf Dauer an unserem Schattenplätzchen haften und hoffen, dass uns gelegentlich mal etwas schönes widerfährt.

Unser Glückes Schmied sein, heißt, etwas tun dafür, wann immer wir das wollen und brauchen können. Heißt nicht, dass wir uns selbst alles Glück der Welt verschaffen können – Glücksmomente leben auch von Überraschung und Fremdeinwirken. Glück auf Kommando klappt nicht immer. Das wäre sonst wie sich selbst kitzeln oder streicheln – kann schön sein, jedoch sorgt unser Gehirn dafür, dass wir nicht überrascht sind, und mit Pech uns nicht mal gekitzelt oder gestreichelt fühlen.

Es gibt ganz einfache und jede Menge Möglichkeiten, sich selbst Glücksmomente zu verschaffen. Natürlich die chemischen Schmeichler in Schokolade oder anderen Lastern. Am intensivsten erlebt wir den Freudenzauber jedoch, wenn er uns von anderen Menschen anstrahlt. Glück kann uns selbst anstecken und sich vervielfachen. Einfach mal ausprobieren: Mit Blumen am Bahnsteig stehen und jemanden abholen – oder so tun als ob – der Strom der Entgegenkommenden schenkt uns herzerwärmende Lächeln und Sehnsucht. Mit lecker Frühstück auf einem Tablett durch Hotellobby-Fahrstuhl-Flur – jede Menge Herzen fliegen uns zu. Ein Hundewelpe auf dem Arm und durch den Park. Herzhaft laut lachen wo immer uns danach ist. In einer Einkaufsstraße etwas kreatives von Herzen selbstversunken machen. Fremden eine kleine Freude machen. Einfach mal herzlich hilfsbereit und selbstlos sein – der Freudenzauber wirkt. Nicht geizen mit den eigenen Freudenzaubermomenten – Freude ist ein Gemütszustand und den können wir beeinflussen.

Berührungen und damit Körperkontakt sind für uns Menschen fast lebensnotwendig, zumindest für ein glückliches Leben. Unsere Haut ist unser größtes (Kommunikations-)Organ. So spüren wir uns selbst, spüren andere, kommunizieren und empfinden Schutz, Wohlbefinden, Zusammengehörigkeit, Liebe u.v.m.. In weiten Teilen der Welt ist es ein wichtiger Teil der Begrüßung – als Händedruck, Umarmung, Schulterklopfen, Küsschen, Nase reiben, Stirn aneinander legen und solcherlei Dinge mehr.

Dankbarkeit für die vielen Dinge, die wir schon erlebt haben oder auch ‚besitzen‘, macht glücklich. In unserem Naturell liegt jedoch eher Voltaire, im Sinne von: ‚Das Bessere ist des Guten Feind!‘. Wir eilen von einem zum nächsten und fühlen uns dabei mehrheitlich nicht glücklich. Funktioniert ein neues Werkzeug besser als ein altes, schmeckt eine Sorte besser als die andere, fährt ein Fahrzeug besser als ein anderes, macht ein anderer Partner glücklicher – alles Beispiele, für die dies stimmen kann. Das Bessere nimmt den Platz des Guten ein. Walkman -> Disc-Player -> MP3-Player -> Spotify & Co. Innovationen bringen uns regelmäßig bessere Lösungen für gleiche Bedarfe – in diesem Falle unterwegs Musik hören. In der Erzählung Voltaires hat dieser Ausspruch jedoch eine Konkretisierung ‚…nichts ist gefährlicher, als das Gute zu verlassen, um es noch besser zu haben.‘. Dies ist eine andere Sicht auf dieses Thema – es geht nicht um das Bessere als das Bessere, sondern als den Feind des Guten – und damit eher um das Gute als die bessere Option – sowie die Fähigkeit, dies auch würdigen und wertschätzen zu können. Es geht um den Umgang mit der fast unüberwindbaren Sehnsucht und Rastlosigkeit auf der Jagd nach dem stets Besseren, Schnelleren, Höheren. Im Extrem geht uns dabei verloren, vorhandenes wirklich genießen zu können, da wir schon nach dem nächst Besseren Ausschau halten. Diese rastlosen Zustände sind auf Dauer für uns -und unser Umfeld- schädlich. Zudem steigt das Risiko, Besseres nicht mehr erkennen zu können – und gleichzeitig das Gute unwiederbringlich zu verlieren. Beispiele für dieses Phänomen umgeben uns. Smartphones, Autos, Klamotten, Partner – nichts bleibt, nichts bleibt gut genug. Euphorie-Frust-Euphorie als Abwärtsspirale. Uns geht die Bodenhaftung verloren und wir können uns kaum mehr an etwas erfreuen.

Wenn unser Beruf also nicht Erfinder oder Innovator ist, steht es uns als Mensch gut, eine Balance zu finden, zwischen dem Guten und dem Streben nach etwas noch Besserem. Hier geht es nicht um Spatz in der Hand und Taube auf dem Dach – sondern die Fähigkeit zur Achtsamkeit, dem Verweilen und Wahrnehmen, dem Erkennen, was uns gut tut – und wie wir aus Gutem das Beste für uns machen. Das Schlechtere ist auch Freund des Guten, da es uns hilft, uns zu kalibrieren, auf unsere tatsächlichen Bedarfe. So gesehen, kann auch das vermeintlich Bessere mal Freund des Guten sein, da wir erkennen, dass wir das Beste für uns schon haben.

„Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“

Søren Kierkegaard

Andere glücklich machen? Und ob! Bekanntlich können wir Glück teilen, ohne dass es sich für uns verringert – im Gegenteil. Wir sollten alle eine Basisreproduktionszahl, also einen Glücks R0-Wert größer eins anstreben. Dann verbreiten wir Glück unaufhaltsam. Heißt, wenn es dir gelingt, mehr als einen weiteren Menschen glücklicher zu machen und diese Menschen diesen Impuls weiter tragen, breitet sich das Glücklichsein immer weiter aus.

Wenn du glücklich sein willst, sei glücklich! Dieser wohl fälschlicherweise Leo Tolstoi zugeschriebene Ausspruch klingt platt, stimmt aber. Noch mehr in der Umkehr: Wenn du nicht glücklich sein willst, bleib‘ nicht glücklich! Wär aber irgendwie schade. Also, sei bitte lieber glücklich!

Bobby McFerrin hat 1988 die liebevolle Botschaft über den Sinn des Lebens in einem ohrwurmtauglichen Song umgesetzt. In diesem Sinne: ‚Don’t worry – be happy!‘.

Wikipedia: Philosophie des Glücks

Web: Stiftung Deutsche Depressions-Hilfe

Wiktionary: Glück

Soziale Entwicklung bei Babies: Moral Nativism and Moral Psychology1 Paul Bloom Yale University

Wiktionary: sozial

MTA Dialog: Das Glück liegt (nicht) in einzelnen Genen

Wikipedia: Amerikanische Unabhängigkeitserklärung

Harvard Study of Adult Development

BR Wissen: Was uns glücklich macht

Wikipedia: Zufriedenheit

Wikipedia: Pech

Wikipedia: Glück im Unglück

Wikipedia: Glückshormone

Wikipedia: Don’t worry be happy!